記事一覧

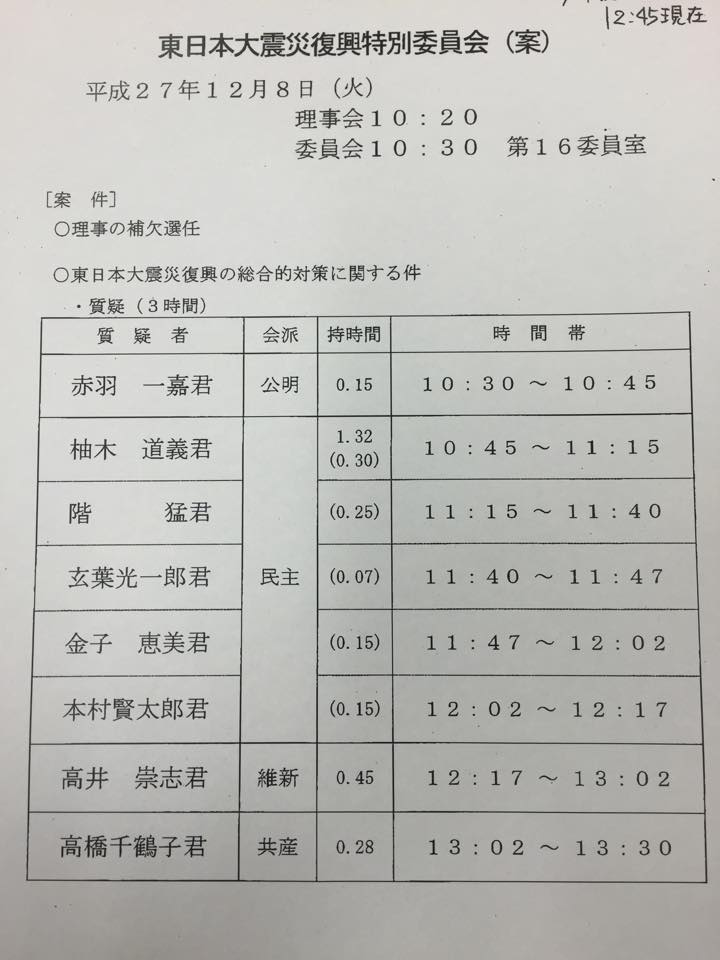

本日は衆議院で閉会中審査が行われ、東日本大震災復興特別委員会で僕も質疑に立ちました。

高木大臣になって初めて開催される委員会です。高木大臣は、就任会見での被災地の原発再稼働に対する発言など大臣の資質から問われています。

来年度から復興・創生期間に入ります。

被災地の自治体負担や、自主避難者への住宅無償提供打切りなどについて、今日の質疑で確認させていただきました。

いただいた時間は15分と短かったのですが、残念ながら大臣からはよい答弁をいただけませんでした。

詳細については、また改めて報告させていただきます。

今朝は相模大野駅頭からスタート。

これから東日本大震災復興特別委員会がありますので、国会に向かいます。

今夜はてらさき雄介県議(中央区)の望年会に出席させていただきました。

「望」の言葉を使われることは、素敵ですね。

明日も東日本大震災復興特別委員会にて、登壇予定です。

今日も午後は復興庁とのレクを行っております。

9時から民主党神奈川県連役員会に出席後、10時から民主党神奈川県連常任幹事会に出席。

来年夏の参議院議員選挙に向けて、一致団結して頑張っていきます。

昨日から餅つきデイ。

市内各地区で恒例の餅つきが行われております。

ついて!ついて!食べて!食べて!

元気いっぱいです。

相模原市サッカー協会長杯 争奪大会の開会式からスタートしました。

今日も1日中走り回ります。

大野中公民館まつりより地元活動スタート

羽田空港に8時50分に到着し、10時〜の大野中公民館まつり式典に間に合いました。

今日も気合いをいれていきます!

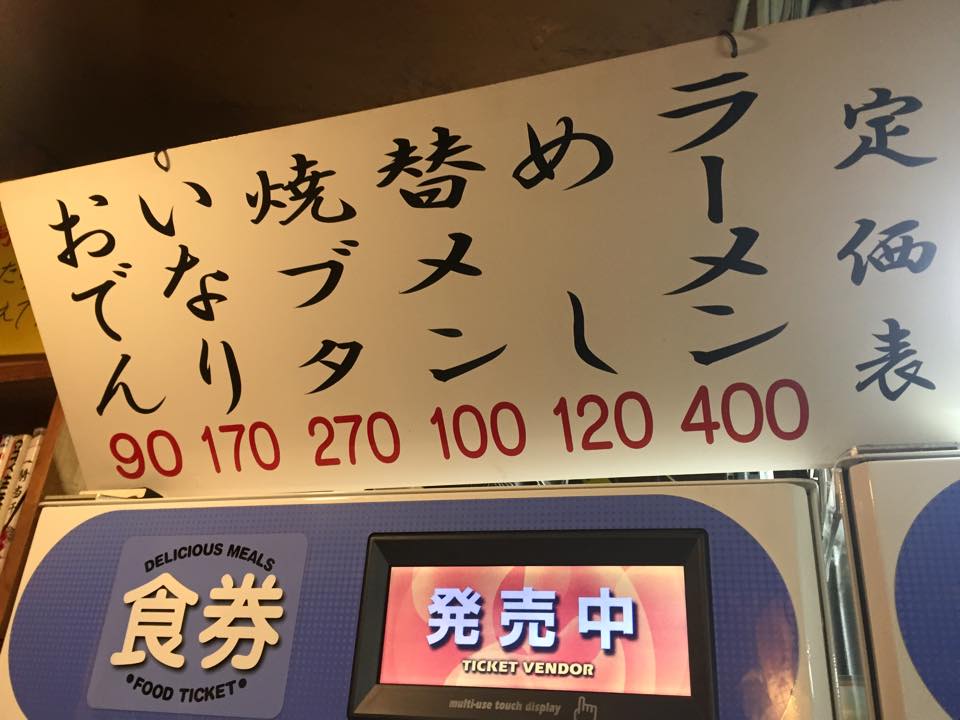

ザ・とんこつラーメン

5日の早朝5時に久留米市内の丸星ラーメンさんに到着すると、店内はお客様でいっぱい。

昭和30年代より営業され、24時間営業をひとつの売りにしてきた丸星ラーメン。

これからも働く皆さんの味方として頑張ってほしいです。

美味しいとんこつラーメンでお腹がいっぱいになり、これから福岡空港より相模原に戻ります。

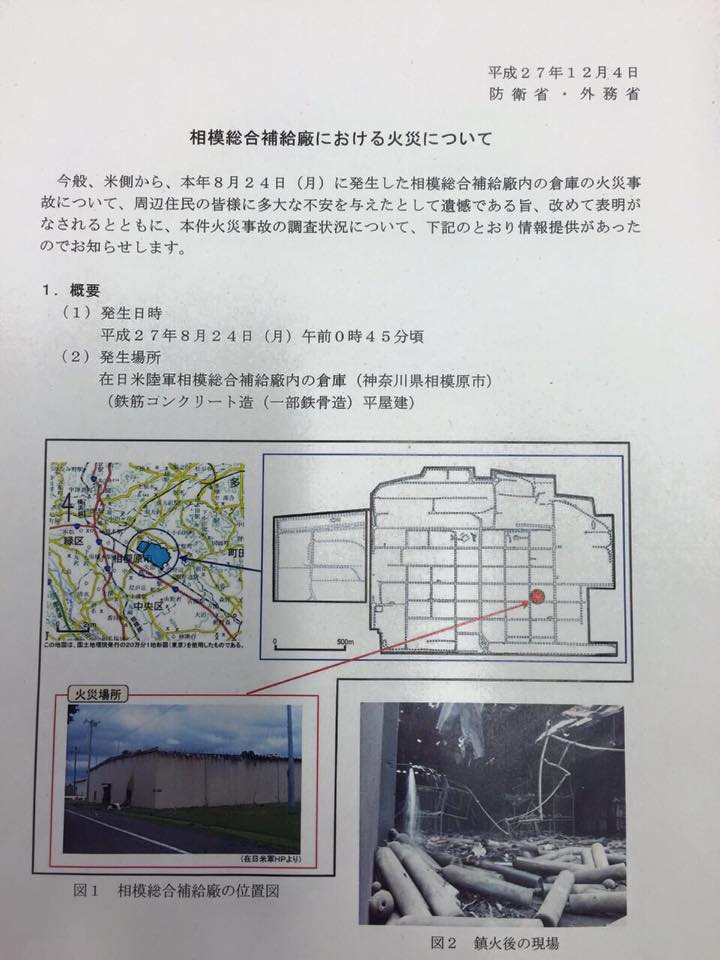

8月24日に起こった相模総合補給廠の爆発火災について、米軍から新たな情報提供がありました。

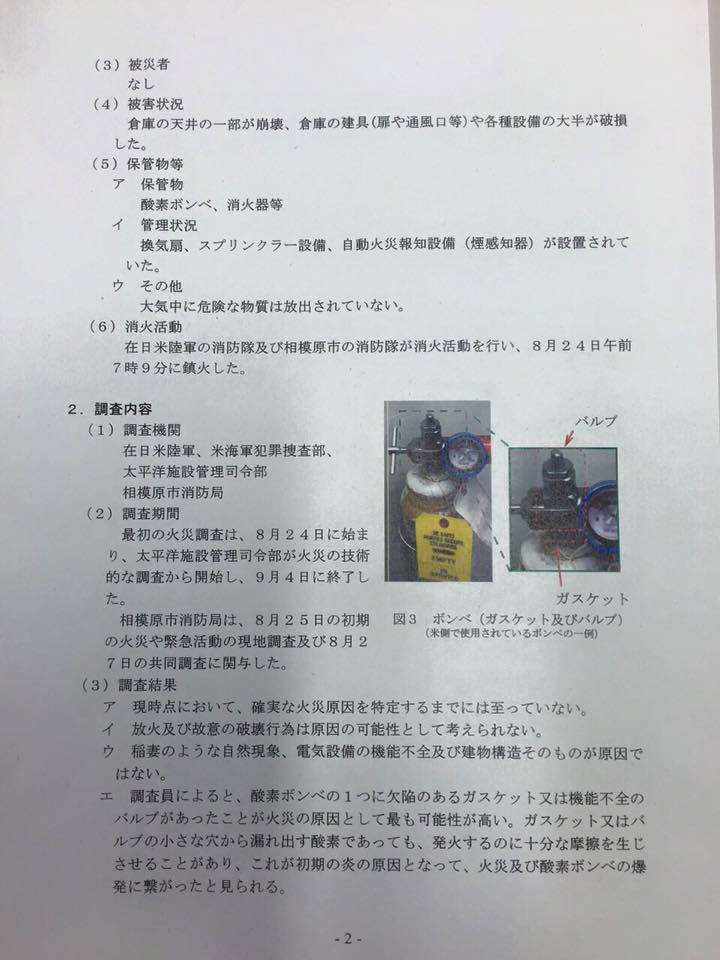

防衛省によれば、米軍から「確実な火災原因を特定するまでには至っていない」「酸素ボンベの1つに欠陥のあるガスケットまたは機能不全のバルブがあったことが火災の原因として最も可能性が高い」とのことです。

高濃度の酸素が詰まっているボンベですから、少しでも漏れるとすごい勢いで噴出されます。その際に、摩擦が生じて発火した疑いが強いとのことです。

米軍は今後、引き続き事故原因の調査を行うと共に、倉庫内のボンベやがれきの撤去を行っていくそうです。がれき撤去によって原因が葬られないように注意していかねばなりません。

なお、補給廠内のすべての消火設備の点検、すべての酸素ボンベの点検は既に完了しており、くわえて新たな酸素ボンベの輸送はすべて保留されているとのことです。

また情報がはいりましたら、しっかりお伝えさせていただきます。